1、中医临床实验课程体系改革

经过建设,已形成培养学生临床思维能力、临床操作能力、团队协作能力、医患沟通能力、研究创新能力“五项临床能力”的实验课程体系。在课程建设中,强化基础,扎实临床,保持传统,着眼现代,不断完善课程建设,共建有19门实验课程,新开课程1门“名老中医经验辨析”。注重理论与实践教学比例,实验学时不少于该课程总学时的30%。开展7门独立实验课。

临床操作能力课程模块:由《中医诊断临床技能实验教程》、《西医诊断临床技能实验教程》等13门课程组成,主要培养学生中西医基础及专科技能。

临床思维能力课程模块:由《中医临床思辨能力训练教程》等3门课程组成,运用“模拟处方与方证辨识实训平台”及研发了配套临床课程教学的“中医临床辨治思维能力训练平台”,培养学生建立中医临床思维模式,训练中医临床理、法、方、药各个环节辨证论治的基本功。

医患沟通能力模块:由《医患沟通技巧训练》组成,培养学生沟通计巧,灵活进行医患沟通的能力。同时开展“杏林修身工程”、“服务百居工程”,加强学生人文素质培养。

研究创新能力课程模块块:由《实验中医学》等2门课程组成。同时开展各种学科竞赛,培养学生在临床中如何进行科研及创新能力,而团队合作能力贯穿在实验教学的各个环节中。

实验中心面向学科专业名称及学生数

学年 | 实验课程数 | 实验项目数 | 专业名称 | 实验学生人次数/年 | 实验人时数/年 |

2007-2008 | 14 | 178 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、营养康复等 | 4198 | 131553 |

2008-2009 | 18 | 220 | 4211 | 176836 | |

2009-2010 | 19 | 220 | 6775 | 186789 | |

2010-2011 | 19 | 226 | 7889 | 239182 | |

2011-2012 | 19 | 251 | 10234 | 315861 | |

2012-2013 | 19 | 234 | 9876 | 298876 | |

2013-2014 | 19 | 221 | 7645 | 190067 | |

2014-2015 | 19 | 209 | 6643 | 168808 | |

2015-2016 | 19 | 196 | 5143 | 151082 |

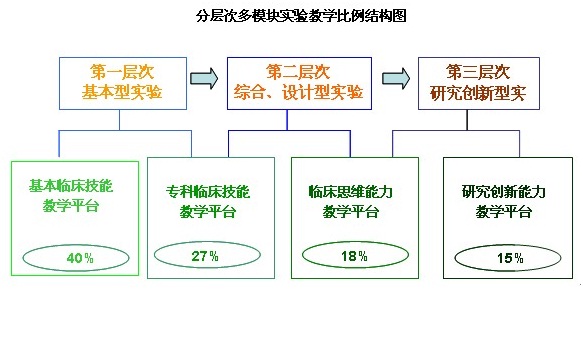

2、各层次实验比例恰当,加强研究性实验开展

对实验课程中的教学内容进行整合和优化,保留基本验证性实验课程,增加综合设计型和创新研究型实验课程。目前基础性实验项目102项(52.04%),综合设计性实验项目71项(36.22%),创新性实验项目23项(11.74%)。开发了古典医籍病案研究模式软件,开设《中医临床研究方案设计》课程,结合参与教师研究课题,培养学生的创新意识及创新能力。实验内容注重传统与现代的结合,与科研实践密切联系,融入科技创新和实验教学改革成果。

3、不断更新教材

建设以来,编写了《中医诊断学实训教程》、《中西医临床基本技能实训教程》、《中西医临床专科技能实训教程》、《中西医外科基本技能实训教程》、《中西医临床诊疗技术》等实验教材22本,其中公开出版7本,实验教材不断改革创新,以利于学生创新能力的培养和自主训练。

4、教学方法改革

在教学方式上,遵循“以学生为中心、因材施教”的教育理念,增强学生学习的自主性和创造性。建立PBL、病案讨论、小组式教学,形成以自主式、合作式、研究式为主的学习方式,采用现代教育技术,按照模拟教学思路,选择符合临床实际且教学效果好的教具,如:计算机模拟训练系统、标准化病人、操作模型、高级综合技能训练系统、诊疗器械、实验药物、实验动物等。

5、临床技能考核体系改革

对考核采用综合性及过程介入的形成性评价为主,建立分层次的临床技能考核体系:一是临床技能实验课程考试,二是教学实习回校的技能抽考,三是学生毕业实习的“准入制”考核,四是毕业临床技能考试,形成了科学的具有中医特色的客观结构化临床考核体系。

6、完善实验教学质量监测与保障机制

重视临床实验教学质量监控,建立教师、学生共同参与的教学质量内部评估和认证机制,形成每学期实验教学评估制度;领导和教师听课制度;教学督导制度等;建立学生教学信息员队伍;实行教学基本情况周报制度,建立了保证教学质量不断提高的长效机制。